タイムズスクエアのローザ・ポンセル像 [オペラの話題]

前回、ローザ・ポンセルについての記事を書きましたところ、お世話になっている名古屋のおやじさんからポンセル像がタイムズスクエアにあるという情報を教えていただきました。

以下、おおまかに調べたことを更におおまかに記載します。

ポンセルの像は、ブロードウェイ1552番地に建つ旧I.ミラー靴店(I. Miller shoe shop)の片側の壁に設置されています。

1920年代に設立されたミラー靴店は、演劇や舞踊の為の靴の専門店としてワールドワイドに展開していたそうです。

その外壁に設置された4人の偉大な女優・歌手たちの像は、この街に集まる演劇ファンたちの目を楽しませていたのだとか。

像はそれぞれ、エセル・バリモア(オフィーリア)、メアリー・ピックフォード(小公子)、マリリン・ミラー(サニー)、ローザ・ポンセル(ノルマ)です。

初お目見えは1928年。

歳月を経てこの建物も朽ち始め、次第に誰にも見向きもされなくなっていきました。現在では屋根から特大サイズの商業広告が見下ろしていますし、像の設置された壁の反対側にはマクドナルドが入っています。

何とかしてこの由緒ある建造物を守りたいと、昨年秋頃から修復が始まり、12月中旬にはすっかり美しく蘇った姿を披露しています。⇒⇒⇒⇒こちら

(記事トップのI.ミラー・ビルの画像は修復前のものです)

※こちらのブログで改装前と後の画像を見られます。

タグ:ローザ・ポンセル

ローザ・ポンセル -- スカートを履いたカルーソー [オペラの話題]

中古屋さんでローザ・ポンセルのCDを見つけました。

中古屋さんでローザ・ポンセルのCDを見つけました。ヴェルディ抜粋盤。収録曲は《アイーダ》《トロヴァトーレ》《運命の力》で、共演者にジョヴァンニ・マルティネッリ、リッカルド・ストラッチャーリ、エツィオ・ピンツァの名前があります。

(⇒⇒⇒こちらのCDです)

ポンセルといえば、かのトゥリオ・セラフィンの言うところの「3人の奇跡」の1人なのだそうです(他の2人は、カルーソーとルッフォ)。

しばらく同時代の別のソプラノに入れ込んでいたのでポンセルについては後回しだったのですが、ディスクを見つけたのも何かの縁。それに、ピンツァの歌唱も聴いてみたかったのでホクホク購入しました。

1曲目。

マルティネッリのラダメス。「清きアイーダ」

うん、オテロの時も思ったが、ちょっと弱いぞ。ニョロニョロしてるぞ。

そして2曲目。

ポンセルの「勝ちて帰れ」。

その第一声を聴くなり、凡人の私も思わず呟いてしまったのです。

奇跡じゃぁぁ~!!(←〝タタリじゃぁぁ~!!〟風に……)

※上の画像をクリックすると、YouTube、ポンセルの歌う『勝ちて帰れ』へ飛びます。

ルッフォの自伝 “La mia parabola” ハイライト/後編 -- 世界制覇。そして放物線は下降する。 [オペラの話題]

《ドン・カルロ》ロドリーゴに扮したスチール写真を見上げる、最晩年のルッフォ。

ティッタ・ルッフォの自伝、“La mia parabola”(『我が人生の放物線/我が盛衰』)、読了。後半のハイライトをまとめます。(⇒ハイライト前編はこちら)

まんまヴェリズモだった前編とは一変して、後半は大スターとしての華々しい活躍の自慢話に終始……と、思いきや。そこは “天然ヴェルディアン” のルッフォのこと。ご本人はいたって真面目ですが、行間から漏れ聞こえてくるズンチャッチャ。ハイテンションで波乱万丈なイタオペ人生は変わりません。

どうもこの人はトラブルを招きやすい体質というか、自分から悲劇に飛び込んでいきがちな性格であるように見受けられます。そこが既にヴェルディなんですが、悲しみにどっぷり浸っている姿にこちらはついつい吹いてしまったりして(失礼ながら)、そんな“作風”もヴェルディそのもの。ルッフォという人の一筋縄ではいかない

20世紀に入り、「自動車」や「電話」などの近代的なアイテムを利用しつつ、着々と世界制覇を果たしてゆくルッフォ。そういう“時代”だったということなのでしょうか、昨今とは比べ物にならないほどスケールの大きなスターへと大成していきます。

カネと名声に貪欲で、北米デビュー時のエピソードはNYに上陸したゴジラとしか…(笑)

そんな“モンスター・シンガー”ぶりを発揮したかと思えば、一次大戦が勃発すると、きらびやかなステージ衣装を脱ぎ捨てて戦場へ赴き、一介の兵卒として銃を担う。カネや名声だけではなく、要は生きること全てに貪欲な、一徹な男だったのではないでしょうか。

それは女性の愛し方においても同じで、感動的なエピローグが一転、某所でちょっとした物議を醸した例のオチが、ルッフォの人生の全てを語っていると思います。

共演者や親交を深めた人々の名前に、超有名人やヒストリカル音源でお馴染みの方々が含まれているのも興味深いところです。ルッフォの生き生きとした語り口によって、歴史というレリーフに刻まれた彼らの瞳に光が宿り、ゆっくりと首を私たちに向けるかのよう。彼らもまた生きて、我々のように泣いて笑って、その人生の一部がレコードの歌唱に凝縮されているのだと思うと、古い雑音まみれの音源がこれまでとは別の響きをもって胸に迫ってきますね。

ところで。ちょっと気になるのは、こんなにも雄弁なルッフォの筆が1924年の中米ツアーの出来事を書いた時点で唐突に止まり、いきなり締めくくりのパラグラフに飛んで終わっていること。24年といえば演技はますます円熟味を増し、それこそla parabola(放物線)の頂点に立っていた時代です。

その後の下降線の人生を振り返る気になれなかったのだとしても、あまりにも尻切れトンボでルッフォらしくありません。想像にすぎませんが、本来もう少し続いていた部分を、おそらくはルッフォ自身の手で削除したのではないかという気がするのです。

その根拠の一つに、ルッフォの息子ルッフォ・ティッタ・ジュニア氏の手によるエピローグがあります。これは1937年の出版当初には無かった部分で、1977年に付け加えられたもの。

それによると、1924年コロンビアのボゴタでの公演中にイタリアの社会主義者ジャコモ・マッテオッティ(⇒wiki)暗殺の報せを受け、その事件をきっかけに急激に祖国のファシスト政権との対立を深めていったとあります。マッテオッティはルッフォの妹の夫だったということです。

ルッフォは直接的な政治活動に関与したわけではありませんが、あからさまにファシストを敵視する言動で当局から目をつけられ、相当手ひどい弾圧を受けたようです。1924年以降のルッフォの歌手活動は、1934年に引退するまで、常にファシストとの闘いの中にありました。さらに1937年の自伝出版の直後、ローマで反ファシスト派として逮捕されたりもしています。

自伝を著した当時はまだまだ弾圧の真っ只中であり、敵対勢力との闘争を無視できないキャリア後期の活動については、途中までは書いたんじゃないかと思いますが、最終的に削除することを選んだのではなかろうか。

だとすれば、最終章に唐突に現れるこの一文、「これまでの人類の歴史が希望よりも恐怖にさらされているのであれば、未来にはいったい何が残されているのか」が、一本の長い針のように、すっと心に刺さってきます。

タグ:ティッタ・ルッフォ

映画《1900年》とジュゼッペ・ヴェルディ [オペラの話題]

ベルナルド・ベルトルッチの《1900年》(原題:Novecento)は、学生時代に観て大衝撃を受けて以来、私にとっての「ベスト5」に常にランクインされている作品です。

ベルナルド・ベルトルッチの《1900年》(原題:Novecento)は、学生時代に観て大衝撃を受けて以来、私にとっての「ベスト5」に常にランクインされている作品です。1976年に公開。かなり古い映画なのですが、今年の6月にようやくDVD化されました!!

ということで、十数年ぶりに鑑賞しました。

物語の主軸は、大地主の子として生まれたアルフレード・ベルリンギエリ(ロバート・デ・ニーロ)と小作人の子オルモ(ジェラール・ドバルデュー)の半生に置かれていますが、背景には20世紀前半のイタリア現代史――一次大戦、ファシズムの台頭、二次大戦終了まで――が壮大に描かれます。

特に興味深いのは、19~20世紀初頭に発展した農業労働者による社会主義運動の様子です。

舞台となっているのはイタリア北部のエミリア=ロマーニャ州。

小作人を使った大規模農業経営が主流で、経営者側と労働組合との闘争が激しかったといいます。一次大戦後、特にこの地方でファシズム運動が激化し、社会主義に対する弾圧が強まったのも、農村部における組合の支配が強固だったからとの事。

アルフレードとオルモは、1901年の夏の同じ日に生まれたということで親友として成長しますが(長じてからは、ふざけて“双子だ”と言うことも)、属する階級が違うために、やがて宿命的な対立関係に追い込まれます。

そのような「カインとアベル」的な物語に加え、イタリアのポー平原の雄大な自然を背景に、まるで農村絵画のように美しい映像、ベルトルッチお得意のデカダンスやエログロ描写が満載で、上映時間316分という驚異的な長さにもかかわらず、飽きも疲れもせずにラストまで鑑賞することができました。

ちょうどティッタ・ルッフォの自伝を読んでいるところなのですが、彼もまたこの時代のファシズムの暴力に抗って犠牲を強いられた人なので、ファシスト党員による社会主義者の農民虐殺シーンは大変胸に迫りました。

一方、この《1900年》という映画は随所にオペラのモチーフ――有名なヴェルディのアリアなど――が織り込まれているため、「あ、これは!」と宝探しをする、そんな楽しみも大きかったです。

ベルトルッチは、一大叙事詩的なこの映画を「オペラ的な作品」であると語っているようです。元記事がわからないので何をもって「オペラ的」と言っているのかはわからないのですが、この映画は「歴史」を描いたものではなく「美」と「ファンタジー」であるとベルトルッチ自身が語っていることにヒントがありそうです。

そのファンタジー的側面を強調するのに、数々のオペラの断片を効果的に使っているというわけです。

主軸のストーリーは、道化姿の男の「ジュゼッペ・ヴェルディが死んだ!」という叫びと、続いて流れる《リゴレット》の陰鬱な前奏曲から始まります。

それ以外にも、ヴェルディや有名なイタリア・オペラのモチーフがあれこれ登場します。興味深いので、思いつく限り並べてみることにしました。

タグ:映画とオペラ

ルッフォの自伝 “La mia parabola” ハイライト/前編 -- 生い立ち、デビューからハムレットまで [オペラの話題]

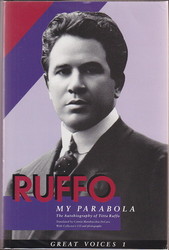

ティッタ・ルッフォの自伝、“La mia parabola”(『我が人生の放物線/我が盛衰』)を熟読中です。

ティッタ・ルッフォの自伝、“La mia parabola”(『我が人生の放物線/我が盛衰』)を熟読中です。ピサの貧しい鉄細工職人の次男として生まれ、ローマで育ち、ある日天啓のように歌に目覚めて舞台人を志し、苦労の末にデビューを果たして着々とスターダムへ上りつめてゆく。

野心を抱いた一人の青年の姿が、19世紀から20世紀初頭のヨーロッパを背景にして、実に活き活きと描かれています。

ルッフォはこの自伝を、引退後のある年のたった一夏で書き上げたのだそうです(出版は1937年)。

満足に学校教育を受けることができなかったということですが、かなりの読書家で、独学で芸術への造詣を深めていったようです。とにかくその文才に脱帽。彼の自伝が、単なる著名人の自筆の記録としてではなく、「作品」として高い評価を得ているというのも頷けます。

読んでいてとにかく驚かされるのは、特に幼少~少年時代の思い出話の部分に顕著に表れているのですが、文章を読むだけでまるで映画か何かのように、19世紀後半のイタリアの街の情景が目に浮かんでくることです。出会った人ひとりひとりの顔つき、服装も実に細かく覚えています。天才型のルッフォは、もしかしたら、映像記憶能力を持っていたのかもしれません。

また、自身の声音を白、黒、ブルー、緑…と、色に例えて説明することもしばしばあることから、共感覚(色聴)保有者でもあったのではないかと想像します。

そして、その巧みな筆致や並外れた感性に勝るとも劣らずに魅力的なのは、ルッフォ自身のキャラクター。

正直、こんなにツッコミ甲斐のあるお方とは思いませんでした(笑)

歌唱と写真から受ける印象では真面目くさった、ややネクラな人といった感じで、まぁ自伝を読んでみても基本的にそういう性格のようなのですが、そんな内面性とは裏腹に“いかにも”なイタリア人気質が行間から炸裂しており、読みながら何度となく吹いております。

オンナとカネの話が大好きで、ステップアップするたびにギャラがいくら増えたかまで、細かく記憶しているところもご愛嬌です。

原文はもちろんイタリア語ですが、“My Parabola”という翻訳版が出ており、バスカヴィル社の“Great Voices” シリーズの第1巻として収められています。なんとCD付き。知らずに購入したのですが、まだ入手していないルッフォの録音が多数収録されており、ラッキーでした!

原文はもちろんイタリア語ですが、“My Parabola”という翻訳版が出ており、バスカヴィル社の“Great Voices” シリーズの第1巻として収められています。なんとCD付き。知らずに購入したのですが、まだ入手していないルッフォの録音が多数収録されており、ラッキーでした!先週から読み始め、ようやくルッフォの「放物線」が頂点に向かって加速度的に上り始めたあたり――1907年のハムレット大当たり――まで進みました。 ここでいったんインターバルを入れて、メモ代わりにツイートしていた自伝のハイライトをまとめておきます。

Twitterは文字数が限られているのと、私の悪ノリで、誇張した訳も少なくないことをあらかじめお断りしておきます。

また、彼の人生、キャリアアップのターニングポイントに注目して抜粋しています。芸術論についてお知りになりたい方は、ネット検索をするとけっこうルッフォの語録が散らばっていますので、そちらがおススメ。

尚、“百検索は一読にしかず” ということで、過去にまとめたルッフォの記事の誤りが多数発見されました。訂正と、必要に応じて加筆しておきましたので、ご興味のある方はどうぞ。↓↓↓↓

・ライオンの歌声(La Voce del Leone)-- ティッタ・ルッフォのハムレット 「乾杯の歌」

・もう少し、ルッフォのこと。-- キャリア初期~中期について

タグ:ティッタ・ルッフォ

カルーソーの歌を “聴く” ヘレン・ケラー -- 魂の対話 [オペラの話題]

小学生の頃に読んだ伝記に、

小学生の頃に読んだ伝記に、“ヘレン・ケラー(1880-1968)が有名なオペラ歌手の唇と喉に触れて、その歌を聴いた”

というエピソードがありました。

なにしろ子どもだったので、「振動を感じるだけじゃ歌なんてわかんないのに」と思いましたが、それなりに「いい話だな」と結論づけて、今に至るまで完全に忘れていたものです。

YouTubeでたまたまこの動画を見つけて、「有名なオペラ歌手」というのがエンリコ・カルーソー(1873-1921)であったことを、ワタクシ、初めて知りました。

(右上の画像をクリックするとYouTubeに飛びます)

もしかしたら、伝記にもちゃんと名前が書いてあったのかもしれませんが。

そのエピソードが載っている同じページに、「数人のダンサーに囲まれて、バレエを“感じ”ているヘレン・ケラー」の写真があって、そちらのほうが子ども心に納得したので、バレエのエピソードは成人してからも何度も思い出すことがあったんですけれども。

ケラーとカルーソーの出会いは1916年4月24日、ジョージア州アトランタでのことでした。ジョージアン・テラス・ホテルに宿泊していたカルーソーの部屋だったそうです。この時の様子はフィルムにも収められたとYouTubeのコメント欄にはありますが、サイレント映画の時代ですので、実際の音声は残っていないでしょう。

リンク先のYouTubeの動画は、当時の新聞記事の画像と、カルーソーの歌う《サムソンとデリラ》3幕のアリア、「ああ!私の不幸をご覧ください」の音声を組み合わせたものです。小学校中学年当時とは違ってとても心に響きました。

当時の様子を記したNYタイムズのコラム(1916/4/25)があります。⇒こちら

以下におおまかな訳を紹介します。

もう少し、ルッフォのこと。-- キャリア初期~中期について [オペラの話題]

※7/4 ルッフォの自伝『La mia parabola』に基づき、情報の誤りを訂正、追記しました。

西南戦争勃発の年、明治10年生まれ。

西南戦争勃発の年、明治10年生まれ。

4代目古今亭志ん生、第22代横綱・太刀山峰右衛門らとタメのティッタ・ルッフォです。

この人のことをもっとよく知りたいと思い、暇がある時にネットでいろいろ調べてまわっています。

有名な人ですので、日本語のサイトでも名前はちょくちょくお見かけします。が、具体的なバイオグラフィーやエピソードについてとなると、情報がある程度まとまっているのはWikipediaくらいでしょうか。

ありがたいことにルッフォはキャリアの後半は米国でも活躍していましたので、英語でも少しは情報を得られるのですが、やはり通りいっぺんのことしか出ていません。

そんな中、1912年にフィラデルフィアのNY(*1)メトロポリタン歌劇場にデビューした時のルッフォの新聞評を見つけました(⇒こちら)。おそらくネットに出回っている「(英語の)ルッフォ評」のオリジナルはこれでしょう。

おお~!! と感動すると同時に、ちょっと怖いなと思いました。

このリチャード・オルドリッチという人一人の評価が、後の時代の人々のルッフォのイメージを決定づけているように感じたからです。少なくとも、ネット上ではそんな感じ。

オルドリッチのルッフォ評は、(最近初めてルッフォを聴いたド素人の私が言うのもおこがましいですが)まぁ妥当だったんじゃないのかなと思うのですが、こうしてネット上で言葉の断片だけが切り貼りされて世界中に拡散していくうちに、ルッフォの芸術の貴重な記録が、本質を失った虚ろな「情報」にすりかわっていきやしないかと。そして私自身もその「情報化」の共犯者になっていやしないかと。

ネットの恩恵をたっぷり受けているオペラ愛好家の私ですが、ネットでの情報収集と発信にふと疑問を抱いてしまいました。

とはいえ、素人の情報発信だからこそ意義がある、という側面もあると思うのです。ルッフォの時代は専門家による発信と素人の「口コミ」は全く別次元のものでしたが、ネットでは両者が同次元に存在します。このごった煮は危険ですが、一方で「たった一人の人間の視点で、ある物事の評価が決定される」という現象に待ったをかけることができる。

私がある記録を集めて再発信するという行為は、記録そのものの質を落とすことになるのかもしれませんが、代わりにド素人ゆえの純粋で生々しい「感想」というものを新たに生み出しているわけです。

どんなにくだらなかろうが、この「感想」というものが私という人間の生きた証であるのでして(笑)、形骸化したルッフォ評に一瞬でも命を吹き込むことができるのだとすれば…。

それこそおこがましいかもしれませんが、情報の横流しに罪悪感を抱くのであれば、その償いとしてこれまで以上に誠実に感想を(そしてネタを)書いていこうと決心した次第。

ところで。

ルッフォの生誕の地、ピサのヴェルディ劇場には、ティッタ・ルッフォと名付けられた小ホールがあるそうです。バロック音楽のコンサートをするような所らしいのですが、今年(2012年)の1月13日、その小ホールでルッフォについての本 "Pisanità di Titta Ruffo. Il più grande baritono di tutti i tempi" の出版披露会が行われたというニュース記事を目にしました。⇒こちら

Google翻訳と「心の目」で読み解いた限りでは、「ピサ生まれの最も偉大な、かつ不朽のバリトン歌手の生い立ちから成功までを、当時の新聞記事や批評などの記録を用いて再認識しましょう」という、なんともスバラシイ内容のようです。

それそれ! そういうことを知りたいんですよ。

点眼一滴=1時間イタリア語が読める、みたいな目薬、ありませんかね?

さんざん言い訳をして気も晴れましたので、前回の記事ではすっ飛ばした、ルッフォのキャリア初期~中期について、以下に簡単にまとめておきます。参照ページは⇒こちら

西南戦争勃発の年、明治10年生まれ。

西南戦争勃発の年、明治10年生まれ。4代目古今亭志ん生、第22代横綱・太刀山峰右衛門らとタメのティッタ・ルッフォです。

この人のことをもっとよく知りたいと思い、暇がある時にネットでいろいろ調べてまわっています。

有名な人ですので、日本語のサイトでも名前はちょくちょくお見かけします。が、具体的なバイオグラフィーやエピソードについてとなると、情報がある程度まとまっているのはWikipediaくらいでしょうか。

ありがたいことにルッフォはキャリアの後半は米国でも活躍していましたので、英語でも少しは情報を得られるのですが、やはり通りいっぺんのことしか出ていません。

そんな中、1912年に

おお~!! と感動すると同時に、ちょっと怖いなと思いました。

このリチャード・オルドリッチという人一人の評価が、後の時代の人々のルッフォのイメージを決定づけているように感じたからです。少なくとも、ネット上ではそんな感じ。

オルドリッチのルッフォ評は、(最近初めてルッフォを聴いたド素人の私が言うのもおこがましいですが)まぁ妥当だったんじゃないのかなと思うのですが、こうしてネット上で言葉の断片だけが切り貼りされて世界中に拡散していくうちに、ルッフォの芸術の貴重な記録が、本質を失った虚ろな「情報」にすりかわっていきやしないかと。そして私自身もその「情報化」の共犯者になっていやしないかと。

ネットの恩恵をたっぷり受けているオペラ愛好家の私ですが、ネットでの情報収集と発信にふと疑問を抱いてしまいました。

とはいえ、素人の情報発信だからこそ意義がある、という側面もあると思うのです。ルッフォの時代は専門家による発信と素人の「口コミ」は全く別次元のものでしたが、ネットでは両者が同次元に存在します。このごった煮は危険ですが、一方で「たった一人の人間の視点で、ある物事の評価が決定される」という現象に待ったをかけることができる。

私がある記録を集めて再発信するという行為は、記録そのものの質を落とすことになるのかもしれませんが、代わりにド素人ゆえの純粋で生々しい「感想」というものを新たに生み出しているわけです。

どんなにくだらなかろうが、この「感想」というものが私という人間の生きた証であるのでして(笑)、形骸化したルッフォ評に一瞬でも命を吹き込むことができるのだとすれば…。

それこそおこがましいかもしれませんが、情報の横流しに罪悪感を抱くのであれば、その償いとしてこれまで以上に誠実に感想を(そしてネタを)書いていこうと決心した次第。

ところで。

ルッフォの生誕の地、ピサのヴェルディ劇場には、ティッタ・ルッフォと名付けられた小ホールがあるそうです。バロック音楽のコンサートをするような所らしいのですが、今年(2012年)の1月13日、その小ホールでルッフォについての本 "Pisanità di Titta Ruffo. Il più grande baritono di tutti i tempi" の出版披露会が行われたというニュース記事を目にしました。⇒こちら

Google翻訳と「心の目」で読み解いた限りでは、「ピサ生まれの最も偉大な、かつ不朽のバリトン歌手の生い立ちから成功までを、当時の新聞記事や批評などの記録を用いて再認識しましょう」という、なんともスバラシイ内容のようです。

それそれ! そういうことを知りたいんですよ。

点眼一滴=1時間イタリア語が読める、みたいな目薬、ありませんかね?

* * *

さんざん言い訳をして気も晴れましたので、前回の記事ではすっ飛ばした、ルッフォのキャリア初期~中期について、以下に簡単にまとめておきます。参照ページは⇒こちら

サー・トーマス、フィッシャー=ディスカウの思い出を語る [オペラの話題]

※5/25 アレンとフィッシャー=ディスカウ、イアン・ボストリッジの3ショット写真を追加しました。

-----------------------------------------------

5/18に亡くなったディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウの追悼番組がBBC Radio4 の“Last Word” で放送されました。

5/18に亡くなったディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウの追悼番組がBBC Radio4 の“Last Word” で放送されました。

その週に亡くなった有名人の思い出語りをするというもので、30分弱の番組内で毎回3~4人が取り上げられます。

フィッシャー=ディスカウの名は今週のトップなのですが、サー・トーマス・アレンがスタジオに招かれ、ホストのマシュー・バニスターにフィッシャー=ディスカウについての思い出を語っています。

clevelanderさんに教えていただきました。

いつも本当にありがとうございます。

BBCのIPlayerで聴けますので、ご興味のある方は是非どうぞ。⇒(こちら)

また、右上の画像をクリックすると、フィッシャー=ディスカウとリーザ・デラ・カーザの《アラベラ》が観られます。アレンの思い出話に登場する作品です。

以下、アレンの語った内容を、「心の耳」を駆使してざっくりと意訳してみました。

アレンが感激したというROHの《アラベラ》は、65年1月の公演のことのようです。

ROHのデータベースは⇒こちら

ちなみに、1988年のバイエルン国立歌劇場来日公演で《アラベラ》が日本で初上演されましたが、この時のマンドリカ役がトーマス・アレンでした。

23年前のフィッシャー=ディスカウの歌唱に感動したことを思い出した、なんて瞬間もあったのではないかと思います。

-----------------------------------------------

5/18に亡くなったディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウの追悼番組がBBC Radio4 の“Last Word” で放送されました。

5/18に亡くなったディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウの追悼番組がBBC Radio4 の“Last Word” で放送されました。その週に亡くなった有名人の思い出語りをするというもので、30分弱の番組内で毎回3~4人が取り上げられます。

フィッシャー=ディスカウの名は今週のトップなのですが、サー・トーマス・アレンがスタジオに招かれ、ホストのマシュー・バニスターにフィッシャー=ディスカウについての思い出を語っています。

clevelanderさんに教えていただきました。

いつも本当にありがとうございます。

BBCのIPlayerで聴けますので、ご興味のある方は是非どうぞ。⇒(こちら)

また、右上の画像をクリックすると、フィッシャー=ディスカウとリーザ・デラ・カーザの《アラベラ》が観られます。アレンの思い出話に登場する作品です。

以下、アレンの語った内容を、「心の耳」を駆使してざっくりと意訳してみました。

初めて聴いたフィッシャー=ディスカウのレコードは学生時代に買ったブラームスのアルバム。オペラに関する様々な指導を受けていた頃だった。その一つがドイツ・リートで、その時にフィッシャー=ディスカウのことも教えられた。その後の自分の歌唱を確立していく上で、とても影響を受けた。

彼の最大の魅力は、汚れのない声、歌唱にあると思う。とても美しく自然だ。彼の録音はどれを聴いてもまがうことのない正確さがある。エレガントな声のトーンが特に発揮されているのは、おそらくシューベルトなんじゃないかと思う。もっと彼らしいと思うのは、ヴォルフの歌曲だ。

64年か65年に、コヴェント・ガーデン(ROH)で《アラベラ》を観た。フィッシャー=ディスカウがマンドリカ、リーザ・デラ・カーザがアラベラ、指揮はショルティだった。劇場の最も天井に近い席から観て、(マンドリカは)なんて難しい役なんだろう、そしてフィッシャー=ディスカウはなんて易々とそれを歌ってのけるんだろうと、とても心を打たれた。

後年、私がミュンヘンで歌い始めた時、劇場のボックスオフィスに、まるで『風と共に去りぬ』のクラーク・ゲーブルとヴィヴィアン・リーのような写真が掲げてあって、それがフィッシャー=ディスカウ(のマンドリカ)とデラ・カーザ(のアラベラ)だった。美しい二人の舞台は素晴らしかった。1幕が終わったら観客は拍手喝采。あの瞬間はまさに魔法がかかっていた。胸が高鳴る公演だった。

フィッシャー=ディスカウと初めて会ったのは、ロイヤル・アルバート・ホールでの《戦争レクイエム》のコンサートで、初日のリハーサルが終わった朝のことだった。彼と会ったのは全くの偶然で、たまたま私はホールの中を歩いていたんだが、誰かの足音がこちらに近づいてくるのが聞こえてきた。あのホールは円形なので、いきなりフィッシャー=ディスカウと出くわすという形になった。まるで小学生みたいにその場に立ちすくんでしまった。

それから数年後に、ザルツブルクでまたフィッシャー=ディスカウと再会することになった。彼の75才の祝賀会だった。彼は自分の業績についてとても謙虚な態度で語っていたが、その業績とは実は計り知れないものだったんだ。彼は本当に計り知れない、歴史に残る偉大な人物だ」

アレンが感激したというROHの《アラベラ》は、65年1月の公演のことのようです。

ROHのデータベースは⇒こちら

ちなみに、1988年のバイエルン国立歌劇場来日公演で《アラベラ》が日本で初上演されましたが、この時のマンドリカ役がトーマス・アレンでした。

23年前のフィッシャー=ディスカウの歌唱に感動したことを思い出した、なんて瞬間もあったのではないかと思います。

ライオンの歌声(La Voce del Leone)-- ティッタ・ルッフォのハムレット 「乾杯の歌」 [オペラの話題]

※7/4 ルッフォの自伝『La mia Parabola』に基づき、情報の誤りについて加筆訂正しました。

※5/15 レパートリーとカルーソーとの逸話、引退後の人生について追記しました。

100人の「闘牛士の歌」聴き比べ企画、その74人目に出会ったバリトンがティッタ・ルッフォ(※1)(本名:ルッフォ・カフィエロ・ティッタ)でした。

100人の「闘牛士の歌」聴き比べ企画、その74人目に出会ったバリトンがティッタ・ルッフォ(※1)(本名:ルッフォ・カフィエロ・ティッタ)でした。

1877年、イタリアのピサの生まれ。

蓄音機の時代ですよ、蓄音機!

なんせエジソンが蓄音機(グラモフォン)の前身のフォノグラフを発明したのが1877年なんですから。

エルネスト・ブランやバスティアニーニを「ヴィンテージ」とするならば、ルッフォは正真正銘の「アンティーク」です。

聴き比べを始めた時は「新たなご贔屓に巡り会えるかもしれない」なんて軽い気持ちで言っていましたけど、そして本当に「惚れた」と言ってよいほどの声に出会うことができましたが、こんなに大昔の人のつもりは…orz

初聴きの「闘牛士の歌」も音質は悪いものでした。伴奏はドサ回りのサーカスみたいだし。ルッフォの歌いまわしも古臭くて、この歌の歌い手としては私の評価はそう高くはありません。

けれども、「なんじゃこりゃ。変な闘牛士!」と思いながらも、指先がふっと肌にふれるかのようにかすかに心に響いてきたもの。それが、圧縮された音質を突き抜けるかのような大声量であり、バリトンらしい雄々しい声音であり、滑らかなビブラートであり、天井知らずにするすると伸びてゆく高音域であったのです。

振り返ってみれば、ピーター・グロソップの声に耳がピクッとなった時も、同じような感覚を抱いていたように思います。どちらも大声が売りな歌手だし、タイプは似ているんじゃないでしょうか。

ただ、ルッフォのほうがテクニックも声の豊かさも数段上ですね。

タイミングの良いことに、中古屋さんでルッフォのアリア集を見つけ、プレイヤーにかじり付くようにして聴いた今では、グロソップの声に惹かれたのはルッフォの声に出会うまでの一つの道標にすぎなかったのではと思うほど。

(まぁルッフォで気分が盛り上がっているので、今はそんなふうに感じるんでしょう。グロ様、ゴメンネ)

“ライオンの歌声(La Voce del Leone)” と呼ばれたのだそうです。

それはおそらく、野生的で豪快なルッフォの声を賞賛すると同時に、揶揄する意味も少なからず込められていたのかもしれません。エンリコ・カルーソーでさえも、その大声がゆえに(?)ルッフォとの共演をしぶった…との逸話も目にしました。

ルッフォが頭角を現す以前は、優美で技巧的な歌唱が主流だったとのこと。ドラマティックで力強いルッフォの歌唱は当時としては斬新だったのでしょう。彼の発声はほぼ自己流なのだそうです。

「喚き散らしているだけ」と言うアンチな批評家もいたようですが、後に続くヴィンテージ歌手たちの傾向をみると、ルッフォの存在がヴェルディ・バリトンの流れを変えたのかな?と思えなくもありません。

レナード・ウォーレンやロバート・メリルはルッフォの信奉者だったとか。

※5/15 レパートリーとカルーソーとの逸話、引退後の人生について追記しました。

100人の「闘牛士の歌」聴き比べ企画、その74人目に出会ったバリトンがティッタ・ルッフォ(※1)(本名:ルッフォ・カフィエロ・ティッタ)でした。

100人の「闘牛士の歌」聴き比べ企画、その74人目に出会ったバリトンがティッタ・ルッフォ(※1)(本名:ルッフォ・カフィエロ・ティッタ)でした。1877年、イタリアのピサの生まれ。

蓄音機の時代ですよ、蓄音機!

なんせエジソンが蓄音機(グラモフォン)の前身のフォノグラフを発明したのが1877年なんですから。

エルネスト・ブランやバスティアニーニを「ヴィンテージ」とするならば、ルッフォは正真正銘の「アンティーク」です。

聴き比べを始めた時は「新たなご贔屓に巡り会えるかもしれない」なんて軽い気持ちで言っていましたけど、そして本当に「惚れた」と言ってよいほどの声に出会うことができましたが、こんなに大昔の人のつもりは…orz

初聴きの「闘牛士の歌」も音質は悪いものでした。伴奏はドサ回りのサーカスみたいだし。ルッフォの歌いまわしも古臭くて、この歌の歌い手としては私の評価はそう高くはありません。

けれども、「なんじゃこりゃ。変な闘牛士!」と思いながらも、指先がふっと肌にふれるかのようにかすかに心に響いてきたもの。それが、圧縮された音質を突き抜けるかのような大声量であり、バリトンらしい雄々しい声音であり、滑らかなビブラートであり、天井知らずにするすると伸びてゆく高音域であったのです。

振り返ってみれば、ピーター・グロソップの声に耳がピクッとなった時も、同じような感覚を抱いていたように思います。どちらも大声が売りな歌手だし、タイプは似ているんじゃないでしょうか。

ただ、ルッフォのほうがテクニックも声の豊かさも数段上ですね。

タイミングの良いことに、中古屋さんでルッフォのアリア集を見つけ、プレイヤーにかじり付くようにして聴いた今では、グロソップの声に惹かれたのはルッフォの声に出会うまでの一つの道標にすぎなかったのではと思うほど。

(まぁルッフォで気分が盛り上がっているので、今はそんなふうに感じるんでしょう。グロ様、ゴメンネ)

“ライオンの歌声(La Voce del Leone)” と呼ばれたのだそうです。

それはおそらく、野生的で豪快なルッフォの声を賞賛すると同時に、揶揄する意味も少なからず込められていたのかもしれません。エンリコ・カルーソーでさえも、その大声がゆえに(?)ルッフォとの共演をしぶった…との逸話も目にしました。

ルッフォが頭角を現す以前は、優美で技巧的な歌唱が主流だったとのこと。ドラマティックで力強いルッフォの歌唱は当時としては斬新だったのでしょう。彼の発声はほぼ自己流なのだそうです。

「喚き散らしているだけ」と言うアンチな批評家もいたようですが、後に続くヴィンテージ歌手たちの傾向をみると、ルッフォの存在がヴェルディ・バリトンの流れを変えたのかな?と思えなくもありません。

レナード・ウォーレンやロバート・メリルはルッフォの信奉者だったとか。

名作アニメ “Magical Maestro”/カルロス・フリオ・ラミレスの「私は町の何でも屋」 [オペラの話題]

イタオペ派とはいえジョアッキーノ・ロッシーニの作品はあんまり…というか、ほとんど聴いていません。贔屓歌手の音源があればしぶしぶ聴くくらいです。

なぜロッシーニが苦手かというと、ホラ、私はでっかい声でぐわぁ~!! と押してくるような歌唱を好みますから、技巧的でヒラヒラした歌は聴くのがなんだか恥ジュカチイのダ…(*´ω`*)

《セビリアの理髪師》は、トーマス・アレンの録音のおかげでけっこう好きになりましたが、このオペラの看板とも言える理髪師フィガロの有名なカヴァティーナ「私は町の何でも屋」は、いまだにこっぱずかしくて正気では聴けません。

特に、惚れた歌手だったりすると、ねぇ。

「ああああこんなチャラチャラした歌をっ!! やめてえええええ!!」

と身悶えしちゃう(笑)

ロッシーニファンの皆さん、ごめんなさいね。

それはさておき。「私は町の何でも屋」は、オペラに興味が無い人でも、一度は耳にしたことがあるでしょうってくらい有名なんじゃないかと思います。

それはさておき。「私は町の何でも屋」は、オペラに興味が無い人でも、一度は耳にしたことがあるでしょうってくらい有名なんじゃないかと思います。

“ふぃ~~がろ、ふぃ~がろ、ふぃがろふぃがろふぃがろふぃがろふぃがろ…” と聞けば「あ~ァ、なんか知ってるかも」となるのでは?

この歌が広く知られている要因は、昔TVでやっていたこのアニメにあるんじゃないかと。

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) の名作短編、“Magical Maestro (日本語タイトル:オペラ騒動/へんてこなオペラ)” です。(⇒こちら)

人気アニメ『トムとジェリー』の「真ん中の作品」として、子どもの頃に見た人も多いのではないかと思います。

画像をクリックするとYouTubeへ飛びます。懐かしい映像をご覧ください。

私はもー、これが好きで好きで…!! 『トムとジェリー』が再放送されるたびに、「真ん中の時間」にこれをやってくれるのを楽しみにしていました。高校生の時は見逃したくないばかりに毎日録画予約をしていたくらいです。

フィルムに付着した糸くずを引っこ抜くという斬新なギャグや、お約束的なネタも満載ですが、それ以上にスゴイなぁと思うのは、歌っているスパイクの口の動きがちゃんと歌詞と合っていること。「ラララ、ラララ」の舌の動きなんて職人芸だと思います。

アニメーターはテックス・アヴェリーという人で、ハリウッド時代のカトゥーン黄金期を築いたアニメ監督の一人なのだそうです。ウォルト・ディズニーの『白雪姫』のように実写フィルムからアニメのセルに描き写す「ウルトラ・リアリズム」から脱却し、カトゥーン特有の「マンガ物理学」を採用して抱腹絶倒なアニメーション作品の数々を生み出したとのことです。(参照)

残念ながら、作られた時代が時代ですので、差別的な表現もいくつかあります。近年放送されるヴァージョンでは、スパイクが中国人に変身するシーンがカットされているそうです(ラストでマジシャン自身が変身させられるシーンも同様)。

また、怒った観客が黒インクをスパイクの顔に浴びせるシーン(当時の有名なアフリカ系アメリカ人の芸人を連想させるギャグだったようです)も、直後の金床を落とすシーンをカットして差別的に見せない工夫をしているようです。(参照)

これが我が人生における「町の何でも屋」の初聴き!

これが我が人生における「町の何でも屋」の初聴き!

ですので、スパイク(偉大なバリトン歌手 "POOCHINI")のフィガロが私のスタンダードになっています(笑)

アニメとはいえ、けっこう上手いですよね。

ギャグと音楽がセットになっていますので、これは恥ジュカチくならないので大丈夫!(この原体験のせいで、オペラをネタとして聴くようになってしまったのだろうか…)

歌を担当したのはカルロス・フリオ・ラミレス(1914 - 1986)。

コロンビア出身のバリトンで、ミュージカル映画『碇を上げて』にも出演しています。この映画でもセビリヤの理髪師を歌っているとのことですが、そんなシーンあったかな・・・。20年以上も前にTVで観たきりなので忘れました!

YouTubeにはラミレスの歌う「私は町の何でも屋」のフルヴァージョンが上がっています。(⇒こちら)

ラミレスがハリウッドでの仕事にどれくらい携わっていたのかはわかりませんが、明るくクセの無い歌い方が、アニメの動きを当てるのに向いているということで採用されたのかもしれません。

クセが無い…ということは、視点を変えると「個性に乏しい」とも言えますが。子どもが聴く「初のフィガロ」となる可能性が高いので、こういう歌い手を選んだのは正解だったのではと思います。歌唱がアニメに勝ってしまってもいけませんしね。

ここ一週間ほど軽~く一人で《セビリアの理髪師》祭りが続いていまして(ツィマーマンはその合間に聴きました)、手持ちのエレーデ盤とマリナー盤と、お仲間からいただいたネットのライブ音源をとっかえひっかえ楽しんでいます。

そろそろ別のキャストによる録音を増やしたいので、いろんな歌手によるフィガロをYouTubeで聴き比べているうちに、この名作アニメのことを思い出しました。

なぜロッシーニが苦手かというと、ホラ、私はでっかい声でぐわぁ~!! と押してくるような歌唱を好みますから、技巧的でヒラヒラした歌は聴くのがなんだか恥ジュカチイのダ…(*´ω`*)

《セビリアの理髪師》は、トーマス・アレンの録音のおかげでけっこう好きになりましたが、このオペラの看板とも言える理髪師フィガロの有名なカヴァティーナ「私は町の何でも屋」は、いまだにこっぱずかしくて正気では聴けません。

特に、惚れた歌手だったりすると、ねぇ。

「ああああこんなチャラチャラした歌をっ!! やめてえええええ!!」

と身悶えしちゃう(笑)

ロッシーニファンの皆さん、ごめんなさいね。

それはさておき。「私は町の何でも屋」は、オペラに興味が無い人でも、一度は耳にしたことがあるでしょうってくらい有名なんじゃないかと思います。

それはさておき。「私は町の何でも屋」は、オペラに興味が無い人でも、一度は耳にしたことがあるでしょうってくらい有名なんじゃないかと思います。“ふぃ~~がろ、ふぃ~がろ、ふぃがろふぃがろふぃがろふぃがろふぃがろ…” と聞けば「あ~ァ、なんか知ってるかも」となるのでは?

この歌が広く知られている要因は、昔TVでやっていたこのアニメにあるんじゃないかと。

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) の名作短編、“Magical Maestro (日本語タイトル:オペラ騒動/へんてこなオペラ)” です。(⇒こちら)

人気アニメ『トムとジェリー』の「真ん中の作品」として、子どもの頃に見た人も多いのではないかと思います。

画像をクリックするとYouTubeへ飛びます。懐かしい映像をご覧ください。

私はもー、これが好きで好きで…!! 『トムとジェリー』が再放送されるたびに、「真ん中の時間」にこれをやってくれるのを楽しみにしていました。高校生の時は見逃したくないばかりに毎日録画予約をしていたくらいです。

フィルムに付着した糸くずを引っこ抜くという斬新なギャグや、お約束的なネタも満載ですが、それ以上にスゴイなぁと思うのは、歌っているスパイクの口の動きがちゃんと歌詞と合っていること。「ラララ、ラララ」の舌の動きなんて職人芸だと思います。

アニメーターはテックス・アヴェリーという人で、ハリウッド時代のカトゥーン黄金期を築いたアニメ監督の一人なのだそうです。ウォルト・ディズニーの『白雪姫』のように実写フィルムからアニメのセルに描き写す「ウルトラ・リアリズム」から脱却し、カトゥーン特有の「マンガ物理学」を採用して抱腹絶倒なアニメーション作品の数々を生み出したとのことです。(参照)

残念ながら、作られた時代が時代ですので、差別的な表現もいくつかあります。近年放送されるヴァージョンでは、スパイクが中国人に変身するシーンがカットされているそうです(ラストでマジシャン自身が変身させられるシーンも同様)。

また、怒った観客が黒インクをスパイクの顔に浴びせるシーン(当時の有名なアフリカ系アメリカ人の芸人を連想させるギャグだったようです)も、直後の金床を落とすシーンをカットして差別的に見せない工夫をしているようです。(参照)

これが我が人生における「町の何でも屋」の初聴き!

これが我が人生における「町の何でも屋」の初聴き!ですので、スパイク(偉大なバリトン歌手 "POOCHINI")のフィガロが私のスタンダードになっています(笑)

アニメとはいえ、けっこう上手いですよね。

ギャグと音楽がセットになっていますので、これは恥ジュカチくならないので大丈夫!(この原体験のせいで、オペラをネタとして聴くようになってしまったのだろうか…)

歌を担当したのはカルロス・フリオ・ラミレス(1914 - 1986)。

コロンビア出身のバリトンで、ミュージカル映画『碇を上げて』にも出演しています。この映画でもセビリヤの理髪師を歌っているとのことですが、そんなシーンあったかな・・・。20年以上も前にTVで観たきりなので忘れました!

YouTubeにはラミレスの歌う「私は町の何でも屋」のフルヴァージョンが上がっています。(⇒こちら)

ラミレスがハリウッドでの仕事にどれくらい携わっていたのかはわかりませんが、明るくクセの無い歌い方が、アニメの動きを当てるのに向いているということで採用されたのかもしれません。

クセが無い…ということは、視点を変えると「個性に乏しい」とも言えますが。子どもが聴く「初のフィガロ」となる可能性が高いので、こういう歌い手を選んだのは正解だったのではと思います。歌唱がアニメに勝ってしまってもいけませんしね。

ここ一週間ほど軽~く一人で《セビリアの理髪師》祭りが続いていまして(ツィマーマンはその合間に聴きました)、手持ちのエレーデ盤とマリナー盤と、お仲間からいただいたネットのライブ音源をとっかえひっかえ楽しんでいます。

そろそろ別のキャストによる録音を増やしたいので、いろんな歌手によるフィガロをYouTubeで聴き比べているうちに、この名作アニメのことを思い出しました。